足柄上郡開成町吉田島

開成駅

耳鼻咽喉科

私たちが目指すのは、「地域の皆さまに信頼されるかかりつけ医」です。そのために患者さん1人ひとりの健康上の悩みや不安に真摯に向き合い、適切な診療を心がけております。どうぞお気軽にご相談、ご来院ください。

お知らせ

診療時間変更 10/18(水曜) 「午前のみ」の診療になります。 (午後休診です)

■2023/10/05 ホームページをリニューアルいたしました。今後ともよろしくお願いいたします。

■土曜 休診

諸般事情のため 当面しばらく 土曜の診療を休診しております。

■来院前には、体温測定をして下さい。

診察中も原則マスク着用願います。

他の受診者への迷惑・不安にもなりますので、マスクをしない方の来院は、ご遠慮願います。

※急な「嗅覚障害・味覚障害」症状の方は、まずは1週間、他人との接触や受診を控えてください。

その後も、発熱・呼吸器症状等なく、「嗅覚症状が持続」している場合には、耳鼻科診療へとなります。

新型コロナ 感染後の諸症状への対応

院内空間の「除菌」励行中!

「除菌水」のミスト、プラズマクラスターファン、HEPAフィルター空気清浄器など

室内空間の衛生対策・清浄化に努めております!&待合室・診察室 常時換気中です!!

診療時間

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | ● | ● | ● | - | ● | ▲ |

| 午後 | ● | ● | ● | - | ● | - |

■診療時間

午前 9:00~

午後 15:00~

▲土曜 予約者のみ(不定期で休診あり)

※補聴器相談:隔週(第2、第4週のみ)

水曜 14:30~16:00

詳細はこちら ≫

■受付時間

午前 8:45~11:00(以降は予約者のみ)

午後 14:30~17:00(以降は予約者のみ)

■休診日

木曜・土曜午後・日曜・祝日

「予約順」の診療です。*1枠(15分毎)に、数人ずつの予約が入る仕組みです。「同枠」内では、窓口での先着順となります。☆予約時間の5-10分程度前に来院してください。

*予約枠には限りがあります。時間を過ぎてしまった診療受付は、原則お断りさせていただいております。

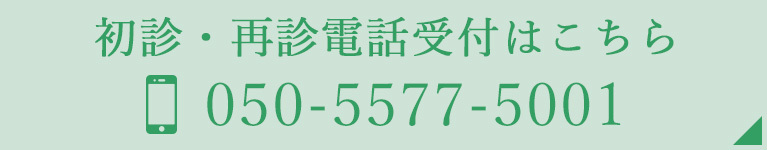

診療予約

「初診」や、「月代わりで再診」の方は、必ず保険証をご提示ください。(コピーは不可)

※保険証は、「受診日現在で有効」な保険証を提示願います。

「新しい保険証が来ないから」といって、「すでに失効している保険証」を受診の際に提示する方が散見されます。

これは通用しませんのでご注意願います。

<新たな保険(国保or健保)適用になった日から、それ以前の保険証(健保or国保)は無効になります。

たとえ、旧証の「有効期限」以内であっても、その旧証は無効です。>

あらたな保険証の発行が遅れている場合でも、相応の「証明書」を入手してから、受診してください。

*初診・再診問わず、「各月で初回」の受診時には、保険証確認が必要とされています!!

保険証の「提示」とその「確認」は、保険診療を行う上で「受診者」と「医療機関」それぞれの義務となっております。

当院の特徴

医療法人社団 遠藤耳鼻咽喉科医院のご案内

■院長名

遠藤 圭介

■所在地

〒258-0021

神奈川県足柄上郡開成町吉田島4364-4

■診療科目

耳鼻咽喉科

■電話番号

0465-82-3536